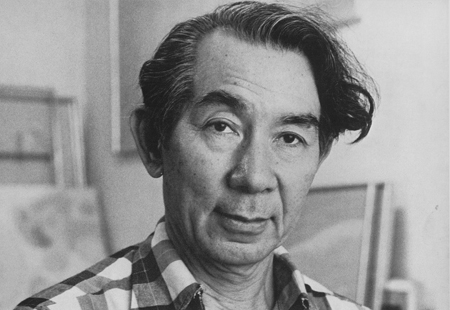

「末永芸術の歩み」服部伸六

末永胤生の芸術を言葉で綴るのは大変むずかしい。彼は言葉では表現出来ない世界、即ち色や形やトーンでしか表せない純粋な美の世界に生きているからである。彼はゴッホやスーチンの様に燃え上がって描くタイプではなく、逆に情熱を内に秘めた高雅な画境に在り、観る人の心を絵の中に深く導き、静けさや、やすらぎを与えるような芸術、即ち末永は心の画家である。筆者の眼に映ったこの画家の40年の足跡を辿ってみよう。

キュービズム立体主義の時代

末永は1932年に18才で独立展に出品している。しかしフォービズムは既に古いとして立体主義を取組み、1933年阿部展也と1940年協会を結成して東京堂の2つの大サロンをキューブの大作で埋めた。共にピカソ的ではあったが日本では初めての本格的なキューブの作品であり、大きな反響を呼んだ。福沢一郎は「怖るべき子供たち」と、ジャン・コクトーの小説の題名を引用して二人を紹介し激励した。外山卯三郎は、末永を植物的、阿部を動物的と評した。やがて新しく出来た銀座の紀之国屋画廊に会場を移しメンバーも次第に増えて8名になったが5回展で発展的解消をして、1936年にエコール・ド東京展が生れる。

共鳴した若者が約30名集い、1937年に上野美術館で第1回展を開催した。

その中には寺田政明、麻生三郎、長谷川善四郎、浅利篤等の名が見える。

芸術運動の連繋と綜合を理想としていた末永は、パンテュル・ポエ・パンセー絵画・詩・評論をタイトルに機関紙エコール・ド東京を発行した。全会員の作品を掲載し、詩と評論は当時、最も斬新で純粋な執筆者が選ばれた。小熊秀雄、楠田一郎、佐藤義美、服部伸六の詩、大島博光によるアルテュル・ランボーの訳詩、楠田一郎によるロートレアモンの「マルドロールの歌」、服部伸六による アランの「絵画論」、福沢一郎、滝口修三の超現実主義に関する評論等であった。

2•26事件の後、わが国の右への傾斜は激化して左翼と自由主義に対する弾圧は熾烈化していった。前衛運動に輝かしいページを加えたエコール・ド東京展は、機関紙もろとも2回展で潰滅の憂き目をみた。末永は責任者として検挙された。

ネオクラシズム新古典主義時代へ

1938年頃から、新古典主義時代に入る。その端緒はセザンヌであった。ピカソやブラックはセザンヌから立体派を引出し展開させたが、末永は逆に立体派からセザンヌへ、セザンヌからグレコ、チントレット、ラファエル、ダヴィンチと遡っていく。これ等の大天才の作品を分析していくと、面やマッスが極大から極小へ、極小から極大へと無限に展開し運行して一つの宇宙を形成している事を発見する。立体派は絵画のメカニズムを露骨に表面に出したが、クラシックは宇宙的メカニズムを内包しつつ現実の形象のままで宇宙化を成しとげている。この発見によって末永は、絵画の解体を推進した立体派に背を向けてクラシックへと転進した。この時代の作品には超現実的な風景の中で佇ずむ孤独な女、あるいは原始的な風景の中の狩りをする男女等の大作があり、須田国太郎は「この 画家は壁画的な才能と手腕を持っている」と評した。

実在主義の時代へ

1940年〜41年に末永は満州を放浪する。常に無限と永遠を求めて模索する彼は大陸の農民や漁民の生活に直接触れて、自然の中に融けこんだ永遠の人間像を肌で感じとる。1941年、独立展に出品された「

パリー時代へ

1957年、念願のパリー遊学が実現する。1960年迄の3年余の渡仏中、油絵は未完成を含めて70点程だが、アカデミーに通って描いたヌードのデッサンは数千枚に達した。1961年、最初の渡欧作品展が三越の特設画廊で開かれた。本領である人物画にはパリージェンヌや、バレリーナが厳しいデッサンで表現されていた。新分野としてのパリー風景は、いずれも銀灰色の画面で、すすに染まったままの当時のパリーを反映していた。しかし彼の捉えたパリーは日本人画家の常套手段になっている佐伯流の壁では無く、その暗灰色の厚い壁を開らく扉や上下左右にならんだ窓であり、カーテン、鎧戸、鉄の手摺が白、グレー、黒の階調をなして優雅である。パリーの家はこの窓で息をしているのだ。末永はこれらのしゃれた窓を単に情緒的に捉えた訳ではない。壁と関連させつつ方形の集合として造型し絵画化したのである。

第二次の渡仏は1966年に行なわれたが翌年、日本に壁画の仕事があり、1年余りで帰国する。この時の第二次渡欧展は日動サロンで開かれた。前回とはモチーフが一変して、水に関わる景色が多く、ノルマンディの漁船や地中海、ナポリのヨット、運河などでいずれも柔軟で温かい色調の作品が生れており、方型の多い都会からの脱出が感じられた。

第三次は1969年で、いよいよパリーに腰を据えるつもりで出かける。

これまでは一旅行者として好奇の眼で見てきた外側のパリーでありフランスであったが、既に数年間のパリー生活によって、内側から眺めたパリー風景が生れる様になる。

1973年、パリー随一の歴史を持つ名門ベルネイム・ジュン画廊から思いがけなく声がかかりパリーで初の個展を開催、大成功を収める。

パリーの新聞は、いずれも好評で日本人画家・末永のデビューを祝福した。

特に文化欄で誇り高い、キャルフル紙は美術欄のトップに取上げ、大きく写真を掲載した。最後にその評を要訳し紹介しよう。

末永はフランス人以上にフランスの自然を深く愛し理解している。

ヨーロッパ人が気付かなかった美を東洋人の眼で発見して純粋に表現している。すなわち樹下の白い彫刻や青い芝生と花壇の構図は、美しい色彩に満ちている。特にヨーロッパの画家が恐れて避ける緑と大胆に取組み、微妙な変化を織りなして冷たい色を歓喜のニュアンスにまで高めている。

この画家は我々より遥かに豊富に緑を持っている。彼は鋭敏な色彩家であるだけでなくデッサン家としても非常に優れている。深く追究された数点の馬の絵がそのことを証明している。この様なオリジナリティに達するには計りしれない苦心が伴った事であろう。

モーリス・タッサー

Maurice Tassart